(本店)釧路郡釧路町緑4丁目8

(釧路営業所)釧路市昭和町2丁目19-5

断熱について

今回は壁の断熱についてお話ししたいと思います

みなさんは、壁の内部にある柱と柱の間にグラスウールという断熱材がはいっている充填断熱工法というのをよく目にすると思いますし、築年数が古いお家の方はこの工法の住宅に住んでいる方が多いと思います

しかしこのグラスウールは年数がたつと湿気を含んで壁の高さの1/3程度まで下がってしまう事が多く、断熱材の意味がなくなってしまい寒さの原因となってしまいます。

そこで外壁リフォームの際に既存の外壁を剥がしてグラスウールを交換する(又は板状の断熱材を柱と柱の間に入れる)場合があります。

しかしこれ、またグラスウールが下がってくる心配もありますし柱の間は断熱されますが柱の部分が断熱されません。

木造住宅では表面積の約20%が柱などの木材になるので、木材部分は熱の逃げ道になります。このため「充填断熱工法」では、建物の木材部分から熱が逃げてしまうので、断熱材の厚さを増やしてカバーする必要があります。

「外張断熱工法」は柱の外に断熱施工をしますので、断熱材を切れ目なく施工することができ、壁の中にある障害物(コンセント・配線・配管)の影響を受けないのが特徴です。

断熱性能を高くするには、すき間からの熱ロスも見逃せなくなります。よって、建物全体の気密性能を高める必要がありますが、すき間のできにくい「外張断熱工法」は「充填断熱工法」に比べ、気密性能を高めることが容易になります。又、木材は発泡プラスチック系断熱材に比べると、5〜8倍断熱性能が劣ります。

最近外断熱工法の住宅が増えているのは上記のような理由もあります。

しかしただ張ればいいってわけじゃないんです

写真のように継目を気密テープで塞いであげて気密をしないと何の意味もないんです

しっかり施工してあげればとても暖かいお家に生まれ変わります

当社は、トップレベルの断熱性能を誇るネオマフォームによる外張り断熱のリフォームをお勧めしています。

ネオマフォームについては過去記事で紹介しているので見てみてくださいね

ネオマフォーム その4 環境性能

ノンフロン発泡を業界で初めて高性能クラスで実現し、工場内や出荷後のリサイクルにも取り組んでいます。

リサイクルへの取り組み

熱硬化性樹脂であるフェノール樹脂のリサイクルは難しいとされていましたが、旭化成では独自の技術による、マテリアルリサイクルを実施しています。また、2009年には広域認定(大臣認定160号)も取得しました。

※広域認定制度とは:製造事業者が廃棄物となった製品を自治体を超えて広域的に回収をして、その処理を適正かつ高度の再生処理を行える制度で、環境大臣により認定されることで処理を行えます。この制度を通して、廃棄物の減量が期待されています。

グリーン購入法適合商品

以上の4点が、ネオマフォームの大きな特徴です

ネオマフォーム その3 安全性

安全性

安全性が高く、安心して使うことができる・・・当たり前のことですが、ネオマフォームはその点にしっかりとこだわって作っています。

シックハウス対策

ネオマフォームは、シックハウスの原因の一つであるホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆なので、 建築基準法上、内装仕上げの規制対象外品として面積制限なしで使用できます。 また、4つの化学物質「4VOC(揮発性有機化合物)」※についても、放散速度が基準値を大きく下回る結果となり、その安全性が確認されました。

| 物質名 | 放散速度基準値 [µg/(㎡・h)] | 放散速度[µg/㎡・h] | ||

|---|---|---|---|---|

| 1日目 | 3日目 | 7日目 | ||

| トルエン | 38 | 検出せず [定量下限1µg/(㎡・h)] | ||

| キシレン | 120 | |||

| エチルベンゼン | 550 | |||

| スチレン | 32 | |||

試験機関:(財)建材試験センター中央試験所

フェノールだから燃えにくい

ネオマフォームは、熱に強く燃えにくい。これは主原料であるフェノール樹脂の特性です。フォームは、炎を当てても炭化するだけで、燃え上がることはありません。

燃焼性比較実験(着火40秒後)

ネオマフォーム その2 長期断熱性能

長期断熱性能

家は一度建てたら何十年も暮らしていくもの。だから、長く使っても性能が落ちにくい断熱材を選ぶことが 大切です。その点、ネオマフォームは性能の低下が極めて少ない断熱材です。

発泡プラスチック系断熱材は、断熱性能の経年劣化が想定されるため、(財)建築環境・省エネルギー機構 『住宅の省エネルギー基準の解説(第3版)』において、断熱材の経年劣化を加味した熱抵抗補正係数が明記されています。

その数値に基づき、断熱材の製造初期と経年劣化後の熱抵抗値の比較をグラフにすると、以下のようになります。

※( )内の数値は熱伝導率[W/(m・K)]の初期値を示す。(b)はB種、(c)(d)(e)はA種のJIS規格値を参考。(a)はネオマフォーム、(f)はサニーライトの代表値。

〈熱抵抗補正係数とは〉

熱抵抗補正係数は、結露防止性能を評価する場合に用いるものとして示されているものです。ここでは、防湿層や通気層の設置を省略する場合には断熱性能の25年後の経年劣化を想定して評価するように解説されています。各断熱材の熱抵抗補正係数(Rt/R0)は、「(a)0.92 (b)0.75 (c)0.81 (d)0.88 (e)0.98 (f)0.99」と示されています。 なお、省エネルギー等級の断熱性能の適合評価では、断熱材の熱伝導率も一般的には経年劣化を加味していない初期の性能値が用いられます。

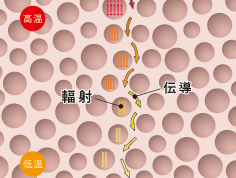

秘密は、気泡膜のガスバリア性の高さ

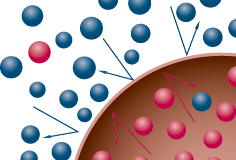

ネオマフォームの気泡は小さいだけでなく、極めて穴の小さい膜による気泡が1つ1つ独立して構成されています。(独立気泡率 94~95%)

また、素材のフェノール樹脂による膜は、中に閉じ込められた発泡ガスが抜けにくく、同時に外からの空気の侵入も少ないので、 長期間断熱性能を維持できます。

独立気泡膜写真

空気 発泡ガス

ネオマフォーム その1 断熱性能

プラスチック系断熱材は、樹脂を発泡させることで樹脂の中に気泡を構成しています。その中でも高性能な製品は、断熱性の高いガスで発泡し、そのガスを気泡の中に閉じ込めることで、高い性能を実現しています。

ネオマフォームの高い断熱性の秘密は、髪の毛の太さほど(100 ミクロン未満)の微細な気泡構造。

その気泡の小ささは、他素材の断熱材と比較しても際立っています。

発泡ガスは、断熱性が高く、環境にも配慮した炭化水素。素材はフェノールという熱に強い樹脂でできています。

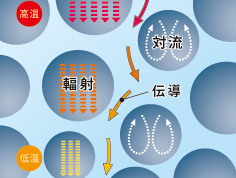

断熱材は、気泡が小さいほど、輻射熱(赤外線)が跳ね返される回数が増えて、輻射による熱移動が少なくなり、熱が伝わりにくくなります。また、気泡が小さいと、対流もほとんど起きず、さらに熱が伝わりにくくなります。

6月・7月はサービス強化月間で屋根と外壁の洗浄サービスをしています

今回は外壁の洗浄ですが、金属断熱サイディングを当社で施工させて頂いた

お客様のお家を周っています

この部分は金属サイディングと

下屋根の取り合い部分なんですが、

真上に屋根があり、それも谷になっている為、

雨水の流れる量も多く・・・・・

・・・下の屋根にもはね返り、汚れやすい場所です

そして軒先の出も長いため、

真上から降る雨では、なかなか汚れが流れません。

そこで上の写真の部分を洗い流したのが下の写真ですが、

見事にきれいになりました

施工後2年ですが・・・

雨の当たりやすい場所は

新品同様ですが、

あたりにくい場所は

汚れが付いたままになりやすいです

特に壁が入り組み、まったく雨が当たらないような所は、

洗浄機で洗うだけで

上の指差し写真のように

新品同様になります

当社で施工させて頂いたお客様以外でも気軽にお電話下さい

いつでも参上いたします

屋根ももちろんそうですが、外壁も同じように常に雨、風にさらされています。

普段、目にしている部分ではないですが、建てたときから痛みは始まっています。

その痛みをそのまま放置すると、美観はもとより、内部の下地まで腐ってしまいます。

もちろんその下地の裏は、柱、間柱等の躯体部分です。

外壁建材のジョイントのコーキングも永久に効果を保つものはありません。

3年から5年の間にはメンテナンスが必要になります。

そのほかにも、断熱効果までそぎ落としてしまいます。

下地から躯体まで腐食が進み、おまけに断熱効果まで下がるいっぽう。

そうならない為にも、早め早めのメンテナンスは絶対不可欠です。

痛みがここまでひどくなると

即、何らかのリフォームをしなくてはなりません。

躯体にも雨水が浸入しています。

コーキングが劣化しています。

外壁建材も触ると手にチョークの粉のような

物が付きます。

リフォーム点検が必要です。

板金屋さんの仕事といっても、屋根を“葺く”といって屋根を雨漏りしないように納める工事から、鉄板(0.3ミリから0.8ミリ位)を曲げたり切ったりして、家の形や屋根の形にあった部材を自分たちで加工します

いろいろと水の流れや伝わり方などを頭に入れながら作ります。

なかなか悩みます

上の写真が完成すると・・・

こうなります。

建物の外壁を納めるときの“角”(出隅)に使います

お問合せ・ご相談はこちら

《新築・増改築》《屋根板金工事》《外壁サイディング工事》《左官モルタル工事》《塗装工事》《内装クロス張り替え工事》《キッチン・トイレ・ユニットバス等水回り工事》などなどまずは一度お電話下さい。

メルマガ登録フォーム